Relampejos da Memória na Noite do Brasil

Livro de Amanda R. Brandão aborda memória e luto dos familiares de desaparecidos políticos da ditadura

Originalmente publicado em Jornalistas Livres

“Não se trata apenas de uma coincidência que Lethe, a deusa grega do esquecimento, seja filha de Eris, deusa da discórdia.” Carolina Silveira Bauer, historiadora brasileira, em seu livro “Como Será o Passado?” (pg. 15)

Ainda nos assombra aquele “mal de Alzheimer nacional” de que nos fala Bernardo Kucinski em K – Relato de Uma Busca. Como antídoto, nada melhor do que iluminar a noite do Brasil com um esforço de rememoração que honre o lema: para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça.

O passado relampejante que está contido no livro de Amanda Brandão Ribeiro (Ed. Unifesp, 2017, 208 pgs) brilha na noite do Brasil querendo nos despertar do perigoso torpor da desmemória: Relampejos do Passado nasce da tese de mestrado da autora defendida na USP (Departamento de Antropologia Social/FFLCH – acesse na íntegra) e contribui para a elucidação dos destinos humanos que foram trespassados pela luta contra a ditadura e pelos traumas causados pela repressão.

Trata-se de um cuidadoso trabalho de reportagem histórica e de reflexão existencial-antropológica que ilumina as vidas e sinas dos familiares dos desaparecidos políticos da ditadura civil-militar brasileira. Sobretudo, a obra lança luz sobre os trabalhos da Comissão da Verdade Rubens Paiva, de São Paulo, cujo relatório final, em 4 tomos, pode ser consultado integralmente na Internet (click na imagem a seguir para acessar).

Na obra, Amanda Brandão reconstitui os processos que levaram, durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff, à constituição das comissões da verdade e frisa: só houve a instituição de uma Comissão Nacional da Verdade, atuante entre 2012 e 2014, pois o Brasil foi condenado em um tribunal internacional da OEA (Organização dos Estados Americanos), o CIDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos), devido aos crimes de Estado cometidos contra 62 pessoas.

Estes 62 cidadãos brasileiros, todos eles que tinham familiares e amigos, foram “desaparecidos” após terem sido presos, torturados e assassinados pela ditadura civil-militar entre 1972 e 1974. Causa mortis destes alvos do terrorismo de Estado: eles participavam da oposição armada ao regime instaurado com o golpe de 1964 como militantes de partidos – sobretudo do PCB – e de movimentos da resistência envolvidos na Guerrilha do Araguaia.

A sentença da OEA, promulgada em Novembro de 2010, conhecida como “Caso Gomes Lund”, fez com que o Estado Brasileiro nos “anos-de-chumbo” fosse condenado pelos crimes cometidos por agentes públicos durante a repressão genocida da Guerrilha do Araguaia. Acesse na íntegra.

Seguindo o caminho dos ossos, Amanda Brandão Ribeiro escreveu esta obra crucial para o tempo histórico contemporâneo no país: Relampejos do Passado realiza uma “descida aos subterrâneos do Brasil”, ali onde um “mantra” não cessa de ressoar: “onde estão os nossos mortos?” (DAWSEY, p. 11)

A autora expressa que, entre as “motivações da investigação” que culminou com a publicação de Relampejos do Passado, estavam “compreender como a busca pelo esclarecimento das mortes, o reconhecimento dos corpos e o julgamento dos acusados se articulam com a elaboração do luto dos familiares de desaparecidos políticos.”

Amanda relata que “a partir daí, abordei as características assumidas pelo luto de uma morte inacabada, sem materialidade, e como os familiares mobilizam e transmitem a memória de seus entes, subvertendo o terror e o silêncio que lhes foram impostos. Exploro assim como a continuidade da prática de desaparecimento forçado levada a cabo por agentes policial-militares conecta passado e presente em um continuum de violações de direitos humanos, fazendo os interlocutores deste trabalho questionar a efetividade da democracia nacional.” (RIBEIRO: 2017, p. 53)

2. ONDE ESTÃO NOSSOS MORTOS?

Focando sua atenção e sua empatia na “memória e luto dos familiares de desaparecidos políticos da ditadura civil-militar” (subtítulo do livro publicado pela editora da Unifesp), Amanda B. Ribeiro consegue transmitir de maneira pungente as vivências daqueles que foram amputados pelo terrorismo de Estado entre 1964 e 1985.

No prefácio, Dawsey elogia “a decisão certeira da autora de seguir o caminho dos ossos”, pois “os ossos têm histórias a contar. Afundam-se no solo e no tempo. No entanto, esperanças se frustram. Profecias de que os ossos na vala clandestina de Perus tenham algo a dizer, articulando-se às memórias incorporadas dos familiares, soam como uma espécie de visão do vale dos ossos, ao estilo do profeta bíblico Ezequiel, em que ossos se juntando ganham vida.” (DAWSEY, p. 15)

Antes de serem ossos enterrados em covas clandestinas ou em cemitérios de indigentes, muitas das pessoas que o livro evoca e cujos destinos nos narra foram cidadãos brasileiros que estiveram mobilizados, em partidos políticos ou organizações guerrilheiras, na recusa rebelde do regime nascido do coup d’État de 1964. Para matá-los e desaparecer com seus corpos, aqueles que dominavam o aparelho de Estado no Brasil se utilizaram de expedientes cruéis, como “grafar em vermelho a letra T de ‘Terrorista’ nesses corpos” (DAWSEY, p. 17).

Os parentes que buscam informações sobre seus familiares desaparecidos têm que lidar, lembra Amanda, com a “perseguição e o constrangimento público sofridos pela família ao ser acusada de ter um parente preso taxado de ‘terrorista’ pelo Estado” (RIBEIRO, p. 50). Ao impor o estigma de terrorista ao oponente político derrubado, o regime militar buscava justificar-se perante à sociedade como se estivesse fazendo a ela um grande benefício, ou seja, livrando o Brasil da subversão e da rebeldia armada. O desaparecimento de militantes políticos era então usado como um meio bárbaro para a consecução do fim glorioso que era acabar com a infecção comunista no país.

“Nenhuma morte foi reconhecida oficialmente pelos órgãos de segurança, que até então faziam questão de exibi-las em chamativas manchetes nos jornais e na TV: ‘Terroristas Mortos em Tiroteio’, ‘Terrorista Morre Atropelado’ ou ‘Terrorista Se Suicida na Prisão’.” (RIBEIRO, op cit, p. 76)

Esta sinistra estigmatização do oponente político que foi assassinado demonstra que o terrorismo de Estado buscou justificar seus meios (a tortura, o homicídio, o ocultamento de cadáveres etc.) com o fim supostamente nobre do combate ao terrorismo e à subversão.

Isso nos permite sondar outro elemento essencial das práticas ditatoriais no que diz respeito ao trato com a informação: além da censura aos órgãos de imprensa, divulgava-se na mídia muitas notícias falsas sobre os desaparecimentos de presos políticos.

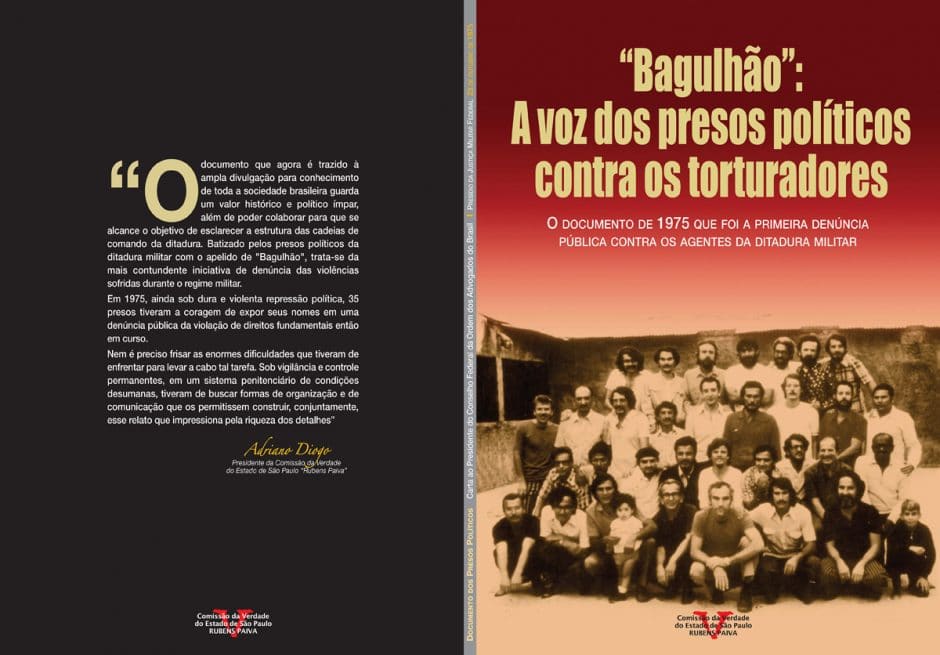

Em 1975, por exemplo, 35 presos políticos do presídio Barro Branco, na cidade de São Paulo, endereçaram uma denúncia ao presidente da OAB, em que apontavam o nome de 233 torturadores. O documento histórico, depois transformado em livro, ficou conhecido como “Bagulhão” e nele os presos políticos diziam:

“Sem exceção, todos passamos pelos órgãos repressivos e por suas câmaras de torturas. Submetidos às mais diversas formas de sevícias, ainda fomos testemunhas do assassinato de muitos presos políticos, como nós também vítimas de violência militar-policial. Não é força de expressão, portanto, dizer-se que somos sobreviventes. Como testemunhas, acompanhamos de perto a farsa dos ‘atropelamentos’, ‘suicídios’ e ‘tentativas de fuga’ com que sistematicamente se tentou encobrir o extenso rol de opositores políticos ao regime assassinados nas câmaras de tortura espalhadas por todo o território nacional.” (RIBEIRO, op cit, p. 122)

3. O CASO DA FAMÍLIA ALMEIDA TELES

Exumando o passado e recuperando histórias que os algozes desejavam que permanecessem enterradas, o livro de Amanda Brandão revela-se uma obra comovedora e que dá voz a narrativas silenciadas.

Ainda que os afetos que nos são despertados pela leitura sejam de maneira predominante o horror, a piedade, a indignação, o livro é uma leitura fundamental para a formação cidadã de qualquer brasileiro que deseja ter uma visão lúcida sobre nosso passado.

O livro contribui para que possamos reconsiderar a questão da oposição armada ao regime militar sem preconceitos, já que Amanda ofereceu um espaço-de-escuta para os próprios sujeitos envolvidos na guerrilha. Ela deu voz, em seu livro, a importantes testemunhos, como aquele de Criméia de Almeida à Comissão da Verdade de São Paulo:

“Criméia de Almeida1 foi uma das guerrilheiras do Araguaia. Referência na luta pelo esclarecimento das circunstâncias das mortes e pela identificação dos restos mortais daqueles que sofreram desaparição forçada, Crimédia teve, além do esposo desaparecido nessa região, o cunhado, Gilberto Olímpio Maria, e o sogro, Maurício Grabois, este último dirigente do PC do B. O PC do B surgiu em 1962 como uma cisão do PCB, no qual um dos pontos de disjunção foi a questão da luta armada. Em 1966, os primeiros militantes do PC do B começam a se estabelecer no sul do estado do Pará. Dos 70 militantes que aderiram à guerrilha, somente 10 haviam feito treinamento na China, tendo todos os outros se preparado ali mesmo no Araguaia.

Ao falar sobre sua escolha em combater o regime vigente por meio da luta armada, Criméia elenca argumentos que se coadunam com os de outros militantes que seguiram esse mesmo caminho: todas as opções de luta consideradas democráticas, como o direito à greve e a participação em grupos organizados politicamente, como sindicatos, centros acadêmicos ou associações de bairro, estavam proibidas. A experiência que havia ocorrido em outros países, como o caso da Revolução Cubana (1959), também animava a preferênncia por essa forma de resistência.

(…) Treinamento militar, cuidar de roça e saber caminhar pela mata era a rotina de aprendizagem daqueles tempos. A adaptação variava dependendo das experiências anteriores de cada guerrilheiro. No geral, aqueles que foram criados em ambiente urbano demonstravam mais dificuldades. Os relatos sobre os anos vividos no Araguaia pontuam que os militantes se aproximaram dos moradores, em grande parte, por meio da oferta de atendimento à saúde e à educação, já que a ausência de serviços públicos, como escolas, hospitais (o contágio de malária e leishmaniose era recorrente), energia elétrica e saneamento básico, era comum na região.” (RIBEIRO, p. 138 – 140)

Documentos históricos do PC do B – que “dirigiu a luta guerrilheira no Araguaia, entre 1972 e 1974, quando a guerrilha seria aniquilada” – apontam que “as forças guerrilheiras do Araguaia (FORGA) constituíram o ponto alto da vaga guerrilheira que agitou o país depois de 1964” (REIS; SÁ: 2006, p. 34).

Anos antes, no Manifesto-Programa do PC do B publicado em Fevereiro de 1962, o partido denunciava “a espoliação do país pelo imperialismo, em particular o estadunidense, o monopólio da terra e a crescente concentração de riquezas nas mãos de uma minoria de grandes capitalistas”:

“A vida da sociedade brasileira está organizada em função dos privilégios de uma ínfima minoria e não de acordo com os interesses gerais da nação. O Estado brasileiro e suas instituições constituem uma anacrônica máquina destinada a proteger a estrutura existente e esmagar os anseios e as lutas do povo por suas liberdades e por seus direitos. A Justiça coloca-se quase sempre contra os pobres e serve aos poderosos. As Forças Armadas intervêm nos acontecimentos políticos para sufocar os movimentos populares e defender as classes abastadas.

(…) As eleições não expressam a autêntica vontade popular… Torna-se evidente que o poder do dinheiro decide cada vez mais do resultado das eleições… Há os que defendem a necessidade da implantação de um governo forte, compreendendo como tal uma ditadura que seria a solução para os descalabros atuais. É evidente, entretanto, que esta ditadura só poderia ser um governo tirânico que suprimiria as poucas liberdades ainda existentes, em benefício das classes dominantes. Os ditadores jamais castigariam os exploradores e opressores do povo.” (PC do B, 1962, apud REIS; SÁ: 2006, p. 36, 39, 42)

Após o golpe de Estado de 1964, a militância do PC do B vai desenvolvendo propensão pela resistência armada ao regime ditatorial. Após o AI-5, promulgado em 1968 e que ficaria em vigência por 10 anos, deu-se início à guerrilha e as tropas da FORGA agregaram-se na região do Bico do Papagaio (Pará), território que deveria servir de refúgio, espaço de treinamento dos guerrilheiros, além de experiência de contato fecundo com a população da região (a exemplo dos guerrilheiros cubanos do Movimento 26 de Julho na Sierra Maestra). De acordo com os testemunhos de Criméia de Almeida, podemos afirmar que:

“O objetivo não era travar combates na região. A região seria uma área de refúgio. O confronto com as Forças Armadas se daria na rodovia Belém-Brasília, nas cidades próximas a Brasília, inclusive onde havia recursos de armas, recursos financeiros. O combate se deu na região porque o exército atacou antes da nossa iniciativa começar. Não era a nossa perspectiva atacar naquela região, e sim fora dela.” (ALMEIDA, Criméia. Depoimento em audiência pública realizada pela CV-SP, 12 de abril de 2013, apud RIBEIRO, op cit, p. 138).

Para saber mais sobre a vida e as atividades políticas de Criméia de Almeia, através de textos biográficos e depoimentos filmados, recomenda-se uma visita aos sites: Memórias da Ditadura e Diversitas (FFLCH/USP). Além disso, está disponível na Internet o vídeo documental do evento teatral e cívico “Diário do Cidadão”, com testemunhos de Criméia, totalizando 86 minutos, apresentado no Teatro Heleny Guariba (SP) em 06 de Dezembro de 2016.

Criméia, que acabou se tornando a parteira da região durante as atividades guerrilheiras no Araguaia, é uma das poucas sobreviventes do massacre perpetrado pelo Exército naquela área entre 1972 e 1974. Revelações da Comissão Nacional da Verdade, de autoria de Cláudio Fonteles, indicam que

“as táticas empregadas pelos oficiais para realizar seu objetivo e inibir a cooperação da população local com os guerrilheiros compreendiam o uso ostensivo de força bélica (inclusive com bombas de napalm), propaganda anticomunista, vigilância, tortura e exposição pública dos corpos e cabeças daqueles que haviam se colocado contra o governo”, o que se explicita em um caso emblemático: o assassinato de Osvaldo Orlando da Costa, o mítico Osvaldão.

“A população local o reputava imortal, pois ele conseguia transmutar-se em pedra, árvore e animal para escapar aos cercos militares. Quando morto por um guia remunerado pelo Exército, seu corpo foi dependurado por cordas em um helicóptero que sobrevoou toda a região, sua cabeça decepada e exposta em público.” (RIBEIRO: 2017, p. 142)2

Apesar dos requintes de crueldade utilizados pelo regime militar no trato com o cadáver de Osvaldão, exibido de uma maneira que remete à execução de Tiradentes, somada à nova tecnologia de aviação que permitiu uma ostentação da morte sobre asas, nunca foram encontrados seus restos mortais. Ou seja, sua família e amigos nunca puderam superar a tripla lacuna causada por um desaparecimento político: a falta de um corpo, a impossibilidade de elaborar o luto e a ausência de uma sepultura em local conhecido.

O governo Médici (1969 – 1974) tratou de “reprimir a memória da guerrilha” e foi “categórico em ordenar que o movimento fosse eliminado, sem deixar vestígios, para que não funcionasse como estímulo para outras ações de mesmo cunho. Dessa forma, a partir de 1975, deu-se início à Operação Limpeza: excursões de militares ao Bico do Papagaio com vista a desaparecer com os restos mortais – ou provas, como encarado pelo regime militar – decorrentes do enfrentamento.” (RIBEIRO, op cit, p. 144)

A biografia publicada no site Memórias da Ditadura diz que “Osvaldão era esportista, engenheiro formado na Universidade de Praga, oficial da reserva do Exército e membro do PCdoB, organização por meio da qual embarcou na luta armada. Entre 1966 e 1967, rumou ao Araguaia, onde seria responsável pela criação da guerrilha de resistência à ditadura. Instalou-se e fez amizade com a maioria dos camponeses, garimpeiros e ribeirinhos. Ninguém conhecia a área tão bem quanto Osvaldão. Era muito querido e respeitado pela população e também por seus companheiros de militância.

Dizia-se que era uma figura inconfundível: forte, negro, com quase dois metros de altura. Tornou-se uma lenda local, por suas habilidades, capacidade de liderança e espírito meigo e afetuoso. Liderou diversas incursões da guerrilha contra o Exército. Acreditava-se que jamais seria pego ou morto pelo exército. Em 1974, foi traído por um camponês local, Arlindo Piauí, que teria entregado Osvaldão às Forças Armadas. As versões divergem: ele pode ter morrido nas mãos do próprio Piauí ou ter sido preso e posteriormente fuzilado. Conta-se que, uma vez morto, seu corpo mutilado teria sido exibido como troféu em várias localidades da região, com o objetivo de extinguir qualquer vestígio do mito que já se tornara.”

4. SOCIOLOGIA DOS MEMBROS FANTASMAS

Confrontando os discursos que buscam conferir legitimidade ou justificação à pilha de cadáveres produzida pela ditadura, Relampejos do Passado nos informa e comove ao focar aqueles que perderam seus entes queridos e que tiveram que sobreviver a traumas terríveis. Ler o livro de Amanda propicia várias oportunidades para que reflitamos sobre os efeitos que advêm do final abrupto de uma existência humana na Terra, seguido pelos impactos desta ausência súbita na vida daqueles que estavam vinculados afetivamente com o organismo vivo que iniciou, com o evento da morte, a travessia que o transformará em ossos e saudades.

Uma das reflexões principais da obra é esta: o que fazer quando a morte do outro não se materializa, quando os ossos são aquilo que falta, quando não se sabe onde estão os restos mortais? Há um “corpo ausente, a presença de uma ausência” – o que faz com que Dawsey se lembre dos “membros fantasmas” daqueles “pacientes que ainda sentem o membro que perderam em algum acidente” e sobre os quais filosofou Merleau-Ponty em Fenomenologia da Percepção. “Creio que o livro de Amanda nos leva a pensar em experiências semelhantes que ocorrem não apenas com o corpo de um indivíduo, mas também com um corpo social.” (DAWSEY, p. 17).

Amanda pinta um painel dos parentes dos desaparecidos políticos em que suas vidas ficam indelevelmente marcadas por essa sensação de “membro fantasma”, coligada com a indignação diante da impunidade dos perpetradores do assassinato-desaparição. A autora pondera que, após sua pesquisa, pôde perceber

“o papel central do corpo para a concretização da morte e, por conseguinte, para a elaboração do luto. A falta do corpo produz um sentimento de ‘vazio’, uma ‘lacuna’, dificultando que o processo de acompanhamento e compartilhamento da vida e morte do ente querido se efetive. (…) Os ritos fúnebres permitem que os envolvidos estabeleçam um marco que os faça entrar em contato com a nova situação e ainda mobilizar a solidariedade pública. Dessa forma, a categoria de desaparecido representa uma tripla condição: a falta de um corpo, a falta de um momento de luto e a falta de uma sepultura.” (RIBEIRO, op cit p. 127)

Em outros países da América Latina, como a Argentina, também foram produzidos estudos relevantes sobre os parentes de desaparecidos políticos durante os períodos ditatoriais, caso do livro de Ludmila Catela, Situação-Limite e Memória: A reconstrução do mundo dos familiares de desaparecidos da Argentina, onde a autora destaca que “a ausência de um corpo gera um espaço aberto, por não se poder fixar a morte em um lócus específico. A consequência mais direta é a falta do túmulo, um lugar onde renovar o ritual da lembrança, amarrar a história desse indivíduo e deixar as marcas necessárias para o futuro na sepultura.” (CATELA: 2001, p. 190).

Inserindo-se num efervescente campo de estudos nas ciências sociais, Amanda R. Brandão dialoga não só com Ludmila Catela, mas também realiza sociologia de muita sensibilidade e que evoca o trabalho magistral de Henri Acselrad: Sinais de Fumaça na Cidade – Uma Sociologia da Clandestinidade na Luta Contra a Ditadura no Brasil (saiba mais em A Casa de Vidro).

5. ANISTIA, CNV E O QUE RESTA ENTRE NÓS DA INSEPULTA DITADURA

O livro de Amanda Ribeiro Brandão também é precioso no que tange ao questionamento crítico da Lei de Anistia promulgada em Agosto de 1979. A autora nos lembra que a CNV proclamou-se de maneira bem explícita contra a impunidade ainda reinante em relação aos torturadores e assassinos-de-farda que cometeram os atos de terrorismo de Estado durante a ditadura:

“a extensão da anistia a agentes públicos que deram causa a detenções ilegais e arbitrárias, tortura, execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres é incompatível com o direito brasileiro e a ordem jurídica internacional, pois tais ilícitos, dadas a escala e a sistematicidade com que foram cometidos, constituem crimes contra a humanidade, imprescritíveis e não passíveis de anistia.” (CNV, vol. I, p. 965)

Dentre os vários problemas vinculados à lei de anistia, Amanda aponta o fato de que o Congresso de então era constituído por alto número de “senadores biônicos”, escolhidos diretamente pelo governo militar para ocupar um terço das cadeiras do Senado. Do que resultou que “os presos políticos condenados por terrorismo, sequestro, assalto e atentado pessoal – os chamados ‘crimes de sangue’ – não terem sido abrangidos pela lei, recebendo apenas atenuações tardias em suas penas, já os agentes da repressão foram considerados indultados.” (RIBEIRO, op cit, p. 79)

O indulto “legitima juridicamente as sistemáticas violações de direitos humanos praticadas pelo Estado contra a população”; tais violações “são consideradas imprescritíveis por tratados internacionais desde o fim da 2ª Guerra Mundial. (…) Enquanto os exilados e os clandestinos voltavam ao país e ao convívio da família, os desaparecidos não voltaram sequer na forma de um atestado de óbito”.

Tanto que a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos manifestou sua indignação pela anistia pois esta “incluiu a humilhante proposição de emitir um ‘atestado de paradeiro ignorado’ ou de ‘morte presumida’ aos desaparecidos, pretendendo assim eximir a ditadura de suas responsabilidades e impedir a elucidação das circunstâncias dos crimes cometidos.” (RIBEIRO, op cit, p. 80)

Nesse sentido, pondera Amanda: “A anistia de 1979 não é reconhecida pelos familiares como um ‘pacto social’ instaurador da democracia. A lei, pelo contrário, consolidou uma ‘política do silêncio’ – em nome de um modelo de política consensual que apaga a pluralidade de vozes existentes.

(…) Os familiares dos desaparecidos políticos seguem clamando por justiça pelos crimes contra a humanidade cometidos, alegando que somente a apuração dos fatos ocorridos no regime militar poderá acabar com a cultura social e política da impunidade – perceptível, entre outras coisas, na continuidade da prática de torturas nas delegacias e presídios e no aumento da violência estatal contra a população – e instalar realmente uma democracia para possibilitar, enfim, que os familiares e companheiros elaborem o luto por seus entes queridos.

(…) Após a anistia entrar em vigor, em 1979, os sobreviventes e familiares de mortos e desaparecidos se organizaram, principalmente, no Grupo Tortura Nunca Mais, no Fórum de Ex-Presos Políticos e na Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos para dar continuidade ao encaminhamento de suas demandas. Mais recentemente, a FEP (Frente de Esculacho Popular), que propõe expor publicamente os acusados por violações de direitos humanos durante o período ditatorial, também abriga jovens de famílias atingidas pela repressão da ditadura.” (RIBEIRO, op cit, pg. 81 e 52)

Que a CNV só tenha sido instalada em 2012, quase três décadas após o fim da ditadura civil-militar (usualmente dada por encerrada em 1985, apesar da eleição indireta de Tancredo e Sarney), coloca vários problemas que dizem respeito ao abismo de tempo entre os crimes e os trabalhos da comissão. À dificuldade de se descobrir a identidade das ossadas por meio da genética, pois muitas os parentes mais próximos não vivem mais, soma-se o fato de que tanto tempo depois a condenação e punição dos agentes de Estado envolvidos nas violações não estava entre os poderes da CNV.

Afinal, este não era um tribunal com responsabilidade penal, mas tinha mais o caráter de um coletivo de pesquisa sem vínculo direto com o Judiciário, pois havia sido estabelecido no âmbito da Casa Civil e vinculado à Presidência da República durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff:

“A demora de quase 30 anos para que uma investigação mínima sobre o período ditatorial fosse feita com a instalação da CNV submeteu os familiares à ação do tempo, isto é, ao envelhecimento e à morte. Muitos faleceram sem obter uma resposta oficial sobre seus entes desaparecidos. Apesar de décadas passadas, a condição de escuta fornecida pelas audiências públicas conduzidas pelas comissões da verdade foi criticada pelos depoentes, que apontaram a ausência de garantias jurídicas para a averiguação das denúncias, bem como para resguardar fisicamente as vítimas e as testemunhas, haja vista o assassinato do coronel Malhães, único militar a oferecer dados inéditos sobre a ocultação de corpos durante a ditadura.” (RIBEIRO, op cit, p. 171)

É inegável, no entanto, que com a derrubada do governo Dilma em 2016 instaurou-se também um perigoso retrocesso na pauta do Direito à Memória e à Verdade. Este processo tem como emblema tétrico a “homenagem” que o então deputado federal e futuro Presidente da República, Jair Bolsonaro, na sessão da Câmara dos Deputados então presidida por Eduardo Cunha, votando em prol do impeachment, elogiou o coronel Ustra, “terror de Dilma Rousseff”, para na sequência anunciar: “vocês perderam em 1964 e vão perder de novo agora!”

Diante do golpismo e do autoritarismo explícitos nestas calamidades triunfantes como é o empoderamento do militarismo à la Bolsonaro, o risco é que a CNV, que entregou seu relatório final em 2014, seja amordaçada e silenciada, reduzida à força à insignificância. Ou seja, impedida de colocar questões ao espaço público brasileiro, dominada e escorraçada pelos gestores sociais hegemônicos como coisa de pouca relevância.

Sobre os Bolsonaristas, vale dizer que são os mercadores de esquecimento, assim como, segundo Naomi Oreskes, são mercadores da dúvida [merchants of doubt] aquelas empresas multinacionais que se esforçam por negar as evidências do aquecimento global e das catástrofes climáticas.

Os que querem que esqueçamos aquilo que a CNV esforçou-se por trazer à luz talvez só queiram mesmo garantir para si mesmo a impunidade no crime que os golpistas da atualidade enxergam, por questão de sobrevivência neste oceano cheio de tubarões, como essencial para que possam seguir gozando de seus privilégios injustos conquistados ilegalmente.

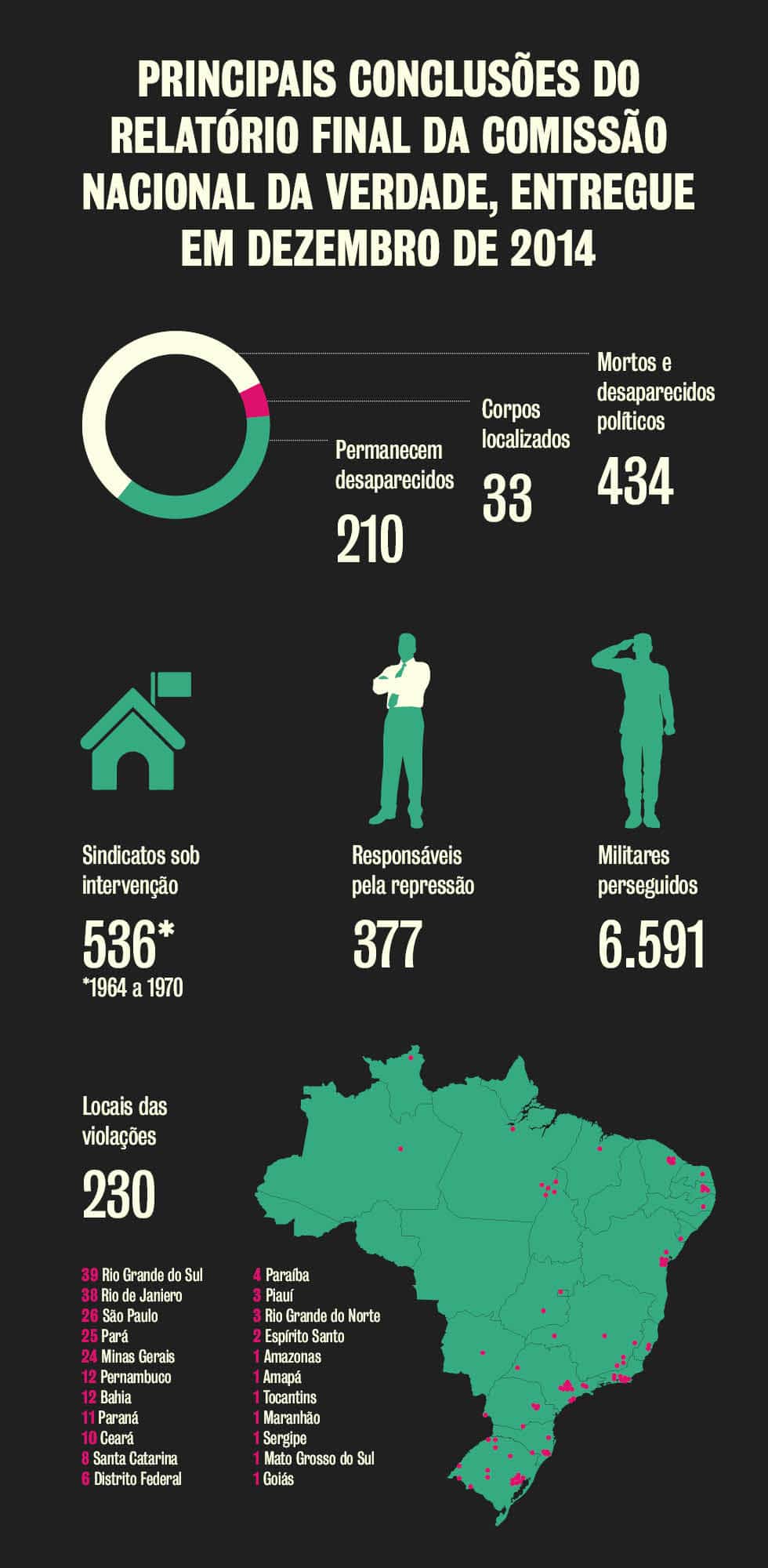

As vítimas reconhecidas pelos trabalhos da Comissão totalizam 434 vidas ceifadas – obviamente, um número bem inferior à quantidade total de pessoas assassinadas pela ditadura civil-militar entre 1964 e 1985.

A CNV elenca entre estas mais de 4 centenas de pessoas mortas os opositores políticos ao regime que eram civis brasileiros, com RG e CPF, o que não se aplica a boa parte das pessoas assassinadas que, ainda que vivessem no território do Brasil, não eram exatamente cidadãos do país aos olhos do Estado pós-democrático, mas vidas nuas, homo sacers aldeados, matáveis pois construídos como sub-humanos, abaixo da linha de abjeção (J. Butler).

Amanda nos lembra em boa hora: “Estima-se que ao menos 8350 indígenas foram mortos entre 1946 a 1988 em decorrência da ação direta ou da omissão de agentes governamentais”; além disso, a CNV divulgou a cifra de 1.196 trabalhadores rurais assassinados durante a ditadura (RIBEIRO, op cit, p. 183 – 184).

6. “Não se consolida uma democracia com cadáveres insepultos”

Outro mérito inegável da obra de Amanda está no êxito com que frisa as continuidades históricas, conectando as atrocidades cometidas por agentes do Estado outrora, na ditadura, com os horrores que ainda hoje se pratica contra aqueles que prosseguem sendo desaparecidos para nunca mais serem encontrados em nossa triste atualidade.

A P.M. consegue superar, em matéria de derramamento de sangue de afrobrasileiros periféricos, os maiores feitos horrendos dos cães-de-guarda dos ditadores. O continuum entre o passado e o agora é o elemento que mais assusta às consciências alertas e vigilantes que comparam o contexto atual (2016-2021) com as épocas linha-dura do regime de exceção inaugurado após a derrubada de Jango.

A autora se abstém de julgar moralmente as ações e a as escolhas táticas daqueles que escolheram a via armada de resistência à opressão. Não se trata, para Amanda, de tacar pedras nos guerrilheiros por terem escolhido seus métodos, nem de idealizá-los desenhando sobre suas cabeças o halo dos santificados.

Sobre a ação do Estado brasileiro quando comandado pelos militares e seus comparsas empresariais poderíamos dizer, com Guerreiro Ramos, que ele se esforçou com “extinguir a barbárie com o uso de métodos bárbaros”.

Sabe-se que o período dito de “redemocratização”, atualmente em cheque devido à re-ascensão do autoritarismo, culminando com o processo do golpe parlamentar-empresarial-jurídico-midiático (que se desenrolou entre 2016 e 2018), não logrou com sucesso nenhuma significativa melhora no quadro preocupante dos homicídios causados por agentes do Estado. Poucos países no mundo tem o índice do Brasil em matéria de funcionários públicos na polícia que já causaram a morte violenta de alguém e que não foram levado a julgamento por seus crimes.

Em um país em que inexiste oficialmente a pena de morte, ela existe cotidianamente de maneira extra-oficial mas banalizada nas ações do aparato militarizado de “segurança pública” (que segue agindo como uma espécie de Gangue da Repressão Extra-Legal). As lições da CNV teriam muito a nos ensinar, mas nada indica que esteja no horizonte de curto prazo uma ampla campanha de conscientização, que incluísse as escolas, as mídias tradicionais e digitais, as TVs e rádios mas também redes sociais, o Estado e o Mercado, na ampliação do direito à verdade e à memória por parte do povo brasileiro.

A Elite do Atraso preferirá deixar a educação à míngua, a mídia concentrada na mão dos P.I.G.s de sempre, a de fato arejar os ares do país com a ampla revelação das verdades históricas que tanto poderiam nos ajudar a ter um futuro menos hediondo.

A batalha sobre o controle do passado, sobre o “quem vai escrever a história oficial”, um dos grandes temas do 1984 de Orwell, está em pleno efervescer de seu conflito intenso, de seu bélico desenrolar sem fim previsível, como indica o magistral livro de Carolina Bauer: O Que Será o Passado?

A atualidade e a relevância da obra de Amanda Brandão Ribeiro está também no modo como estes Relampejos do Passado nos servem para iluminar o presente, ainda que estes brilhos venham das estrelas apagadas brutalmente dos tantos que tombaram em seus processos existenciais de conformar vida às demandas e dificuldades, perrengues e heroísmos, da resistência contra a opressão coletivamente organizada.

O livro honra vidas que os carrascos quiseram lançar ao olvido – tanto que muitos foram enterrados em valas clandestinas, travestidos de indigentes, estigmatizados como terroristas. Rico em informações, também realiza o compartilhamento de dados relevantes e bem-checados, como se espera de uma reportagem jornalística bem apurada.

A obra também integra um gênero de escritos de que Eliane Brum e Maria Rita Kehl são magistrais praticadoras contemporâneas. Demonstrando muita empatia pela luta pelo luto de tantos destes familiares de desaparecidos políticos, pessoas que perderam seus entes queridos mas foram privados da materialidade do corpo, impedidas de constituir um rito e um local de celebração da memória. Mas que aprenderam, ao formular suas demandas, muitas importantes lições sobre a organização da sociedade civil:

“A organização da sociedade civil em torno das pautas levantadas pela CNV evidenciou a extensão das violações cometidas pelo Estado ao mesmo tempo que pluralizou o número de movimentos sociais que passaram a reconhecer nos direitos humanos – mais especificamente nas medidas de reparação e não repetição previstas no modelo de “justiça de transição” – uma noção em torno da qual é possível articular ações de impulso para suas demandas.

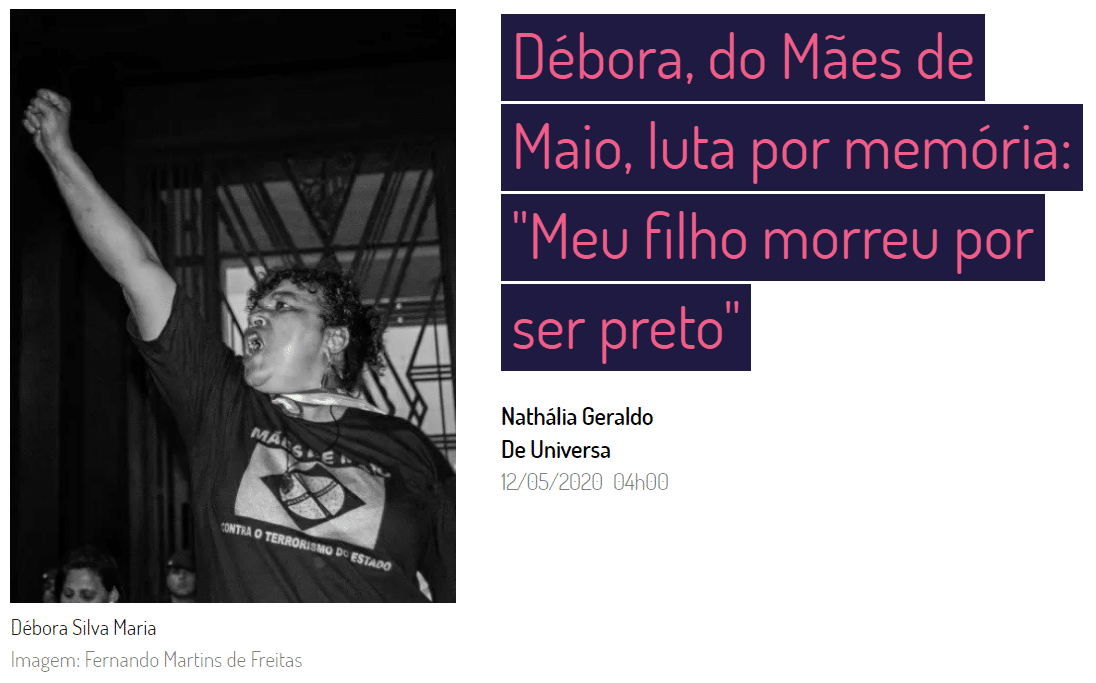

Um desdobramento direto disso foi a articulação da instalação da Comissão da Verdade da Democracia “Mães de Maio” em fev de 2015, no âmbito da Assembléia Legislativa, com objetivo de esclarecer os crimes cometidos pela polícia contra a população “preta, pobre e periférica” após 1988. O Movimento Mães de Maio é rede constituída por familiares e amigos das vítimas dos Crimes de Maio, chacina ocorrida entre os dias 12 e 20 de maio de 2006, na Baixada Santista, em Guarulhos e na capital paulista, quando cerca de 500 pessoas foram mortas por grupos de extermínio vinculados à Polícia Militar…” (RIBEIRO, op cit, p. 184)

Impossível esquecer o caso Débora Maria, uma das fundadoras do movimento das Mães de Maio, e uma frase memorável que ela disse ao perder o filho: “Quando a gente vê um raio cair no nosso telhado mais de uma vez, a gente cai para a militância.” (RIBEIRO, op cit, p. 185)

7. O DIREITO À VERDADE

No período posterior à promulgação da Constituição de 1988, houve continuidade e não ruptura em relação às políticas de sistemático desrespeito aos direitos humanos: o processo de redemocratização gerou uma democracia frágil e não consolidada, que “legalizou a impunidade dos agentes policial-militares violadores dos direitos humanos e impôs silêncio às vítimas”:

“Afinal, o atual regime não rompeu totalmente com aquele que o precedeu. Ele permanece sustentando leis redigidas e aprovadas em um estado de exceção – como a de anistia ou a de segurança nacional -, além de sua polícia militarizada continuar a destinar o tratatamento de ‘inimigo interno’ a grandes parcelas da população.

(…) ‘Não se consolida uma democracia com cadáveres insepultos’, essa é a máxima proferida pelos familiares de desaparecidos políticos. Com ela evidenciam o presente, evocando o passado. A democracia reivindicada e desejada seria aquela capaz de efetivar a elaboração do luto, ou seja, a restituição do corpo, o esclarecimento da morte e a punição dos agentes acusados, mas também aquela que não oferece margem à continuidade do terrorismo de Estado.” (RIBEIRO, op cit, p. 188)

A leitura do livro de Amanda B. Ribeiro é importante para iluminar com seus relâmpagos a noite do Brasil e para nos lembrar de algo essencial: dentre os direitos humanos fundamentais mais esquecidos e que mais merecem ser frisados e defendidos hoje, está o direito de resistir à opressão. O que inclui o dever de desobediência civil em certas circunstâncias quando a lei institui a injustiça organizada e a violência institucional genocida.

Além disso, uma bandeira crucial a ser defendida é a do direito à verdade – que possui até mesmo um Dia Internacional a ele dedicado, o 24 de Março, como reflete a psicanalista e integrante da CNV, Maria Rita Kehl:

“Todos Estados totalitários se apóiam na supressão do direito à informação. Só assim conseguem silenciar, pelo menos por um tempo, a propagação das violações, dos abusos, das violências contra o cidadão praticadas ‘em nome da ordem’, a revelar que na vida social, não há direito perdido que não tenha sido usurpado por alguém. Falta de liberdades, de direitos e de acesso à informação são elementos fundamentais na consolidação do terrorismo de Estado.

Se o estabelecimento da verdade histórica, nas democracias, está sujeito a permanente debate, o direito de acesso a ela deve ser incontestável. A garantia do direito à verdade opõe-se à imposição de uma versão monolítica, característica dos regimes autoritários de todos os matizes. Ela exige a restauração da memória social, estabelecida no debate cotidiano e sempre exposta a reformulações, a depender das novas evidências trazidas à luz por ativistas políticos e pesquisadores.

Este é o estatuto da verdade buscada pela CNV: além da revelação objetiva dos crimes praticados por agentes do estado contra militantes políticos, estudantes, camponeses, indígenas, jornalistas, professores, cientistas, artistas e tantos outros – cuja prova está documentada em arquivos públicos, muitos deles considerados ultra-secretos – o relatório final produzido pela Comissão da Verdade pode restaurar um importante capítulo da experiência política brasileira.

A verdade social não é ponto de chegada, é processo. Sua elaboração depende do acesso a informações, mesmo as mais tenebrosas, mesmo aquelas capazes de desestabilizar o poder, e que por isso se convencionou que deveriam ser mantidas em segredo. Se o reconhecimento dos fatos que um dia se tentou apagar não costuma trazer boas notícias, em contrapartida a supressão da verdade histórica produz sintomas sociais gravíssimos – a começar pela repetição patológica de erros e crimes passados.

Melhor encarar as velhas más notícias e transformar a vivência bruta em experiência coletiva, no sentido proposto por Walter Benjamin. Para isto é preciso construir uma narrativa forte e bem fundamentada, capaz de transformar os restos traumáticos da vivência do período ditatorial em experiência coletiva. “Para que se (re)conheça, para que nunca mais aconteça.” (KEHL, Maria Rita)

Eduardo Carli de Moraes

Para Jornalistas Livres

Abril de 2021

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAUER, Caroline Silveira. Como Será o Passado? História, historiadores e a Comissão Nacional da Verdade. Paco Editorial, 2017.

CATELA, Ludmila da Silva. Situação-Limite e Memória: A reconstrução do mundo dos familiares de desaparecidos da Argentina. São Paulo: Hucitec/Anpocs, 2001.

KEHL, Maria Rita. Dia Internacional do Direito à Verdade. Disponível em PDF no Site da Comissão Nacional da Verdade: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/mkt_direito_a_verdade.pdf.

KUCINSKI, Bernardo. K – Relato de Uma Busca. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. Saiba mais em A Casa de Vidro.

RIBEIRO, Amanda Brandão. Relampejos do Passado: Memória e Luto dos Familiares de Desaparecidos Políticos da Ditadura Civil Militar Brasileira. São Paulo: Unifesp, 2017.

REIS; SÁ. Imagens da Revolução: Documentos políticos das organizações clandestinas de esquerda dos anos 1961 – 1971. 2ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2006.

DO MESMO AUTOR, LEIA EM JORNALISTAS LIVRES:

* O Psíquico é Político: Reflexões sobre a obra de Mark Fisher (1968 – 2017)

APRECIE TAMBÉM:

Publicado em: 14/04/21

De autoria: Eduardo Carli de Moraes